Böden entstehen aus Gesteinen. Die

Bodenbildung und Weiterentwicklung vollzieht sich in relativ

langen Zeiträumen unter dem Einfluss verschiedener Faktoren

wie z.B. Klima, Grundwasser, Oberflächenrelief, Vegetation,

Bodenorganismen und anthropogener Nutzungen (s. Abb.).

|

Zusammenwirken der Faktoren der Pedogenese

(Abb. verändert nach: SCHROEDER 1992, S. 83) |

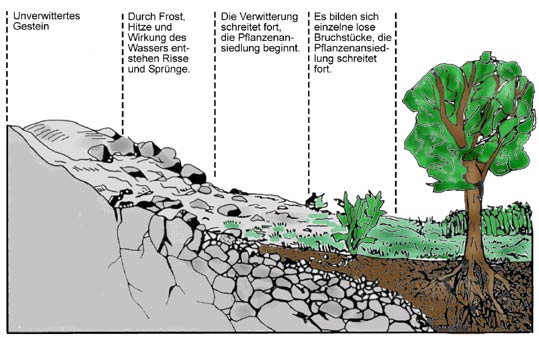

Die Entstehung eines Bodens beginnt in der Regel an der Oberfläche

des Gesteins und schreitet im Laufe der Zeit in die Tiefe

fort. Zunächst wird das feste Gestein zunehmend gelockert

und es entstehen Klüfte und Spalten. In diesen siedeln

sich erste Moose und Flechten und auch Pioniere unter den

Bodentieren an. Es entwickelt sich allmählich eine geringmächtige

Humusschicht auf der jetzt auch Gräser und Kräuter

wachsen können (s. Abb.).

|

| Vom Gestein zum Boden (verändert

nach: KLOHN/ WINDHORST 1999, S. 13) |

Durch die permanenten Verwitterungsprozesse

und die Einwirkungen von Pflanzen und Tieren zerfällt

das Gestein mehr und mehr zu lockerer Erde, in der - ausreichende

Nährstoff- und Wasserversorgung vorausgesetzt - schließlich

auch größere Sträucher und Bäume wurzeln

und leben können. Diese wiederum tragen beispielsweise

durch die Kraft der Wurzeln und das Freisetzen von Säuren

zum weiteren Zerfall des Gesteins bei.

Die Vegetationsdecke schützt den einmal

entstandenen Boden vor Trockenheit und Kälte sowie vor

der Erosion durch Wind und Regen. Vor allem aber liefern die

Pflanzen reichlich organisches Material, das durch Zersetzung

und Humifizierung zu Humus umgebildet wird. So entsteht im

Wirkungsgefüge von Ausgangsgestein, Relief, Klima, Wasser,

pflanzlichen und tierischen Organismen und Menschen der Boden

(s.Abb.).

|

| Prozesse der Pedogenese im Rahmen der

Kausalkette: Faktoren – Prozesse – Merkmale

(Abb. verändert nach: SCHROEDER 1992, S. 91) |

An der Bodenbildung sind neben Abbau- und

Aufbauvorgängen (Transformationsprozessen),

wie beispielsweise Verwitterung,

Zersetzung, Mineralneubildung

und Humifizierung,

auch eine Vielzahl unterschiedlicher Verlagerungs-, Verteilungs-

und Durchmischungsvorgänge (Translokationsprozesse)

beteiligt. Hierzu gehören u.a. Tonverlagerung (Lessivierung),

Podsolierung, Carbonatisierung, Salzverlagerung, Kalkverlagerung,

Vergleyung, Pseudovergleyung, Verbraunung, Rubefizierung,

Ferrallitisierung und Turbationen.

Abhängig von der Qualität des

Ausgangsgesteins und den vor Ort einwirkenden Bedingungen

entwickeln sich im Laufe der Zeit verschiedene Bodentypen,

die durch ein charakteristisches Bodenprofil

mit verschiedenen Bodenhorizonten

gekennzeichnet sind.

Weitere Informationen:

Literatur:

BAUER, J. et al. (2002): Physische

Geographie kompakt. Heidelberg, Berlin: Spektrum.

BLUME, H.-P./ Felix-Henningsen, P./ Fischer, R./ Frede, H.-G./

Horn, R./ Stahr, K. (1996): Handbuch der Bodenkunde. Landsberg/Lech:

ecomed.

HINTERMAIER-ERHARD, G./ ZECH, W. (1997): Wörterbuch der

Bodenkunde. Stuttgart: Enke.

KLOHN, W./WINDHORST, H.-W. (1999): Physische Geographie: Böden,

Vegetation, Landschaftsgürtel. – Vechtaer Materialien

zum Geographieunterricht (VMG), H. 6. Vechta.

KUNTZE, H./ ROESCHMANN, G./ SCHWERTFEGER, G. (1994): Bodenkunde.

Stuttgart: Ulmer.

LEXIKON DER GEOWISSENSCHAFTEN IN SECHS BÄNDEN (2000):

Erster Band A bis Edi. Heidelberg; Berlin: Spektrum.

NEEF, E. (1977): Das Gesicht der Erde. Thun, Frankfurt/M:

Harri Deutsch.

SCHEFFER, F./ SCHACHTSCHABEL, P. (2002): Lehrbuch der Bodenkunde.

Stuttgart: Spektrum.

SCHROEDER, D. (1992): Bodenkunde in Stichworten. Stuttgart:

Borntraeger.

SCHROEDER, D. (2000): Böden der Erde: Entstehung, Verbreitung,

Produktivität, Schädigung und Schutz. – Geographie

und Schule, 22, Heft 126: S. 9-18.

|