Bodenkrümel, Hohlräume und Gänge verschiedener

Größe und Struktur differenzieren den Lebensraum Boden zunächst

einmal in zahlreiche Mikrosphären und Nischen mit unterschiedlichen

physikalisch-chemischen Lebensbedingungen. Mit zunehmender

Bodentiefe sind diese Bedingungen im Wesentlichen durch Sauerstoffmangel,

Lichtmangel und hohe Bodenfeuchtigkeit gekennzeichnet.

Für die Besiedlung der Pedosphäre

als Lebensraum spielt die Raumstruktur des Bodenkörpers eine

große Rolle, insbesondere die Größe und Häufigkeit der Hohlräume

bzw. Bodenporen , die mit

Luft und bzw. oder Wasser gefüllt sind. Der gesamte Bodenkörper

wird zwischen den festen Bodenkrümeln von einem labyrinthartigen

Porensystem durchzogen. Der Durchmesser der Poren nimmt in

der Regel mit zunehmender Bodentiefe ab und reduziert sich

von wenigen Millimetern auf Bruchteile davon. Parallel dazu

nimmt der Feuchtigkeitsgehalt und Kapillarwasseranteil zu.

Ein durchschnittlich entwickelter Bodenkörper

besteht etwa zur Hälfte aus fester Substanz, die sich zu Bodenkrümeln

zusammenlagert, und zur Hälfte aus Hohlräumen bzw. Bodenporen.

Ungefähr ein Drittel dieser Poren ist großvolumig und mit

Luft gefüllt und zwei Drittel sind kapillarwasserführend.

(s. Porenvolumen)

Bodenlebewesen besiedeln die Bodenporen

und Oberflächen der Bodenpartikel. Sie können sich über

das Porensystem weiter ausbreiten und dadurch das Porensystem

auch verändern. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Wurzelwachstum

der Pflanzen, das den Boden auflockert und neue Siedlungsräume

schafft.

Aufgrund der geringen Porengröße sind

die meisten Bodenlebewesen sehr klein und an die spezifischen

Verhältnisse - Lichtarmut, Sauerstoffmangel und hohe Feuchtigkeit

- besonders angepasst. Ihr Verbreitungsschwerpunkt liegt im

organisch angereicherten Oberboden.

Die Verteilung der verschiedenen Organismenarten

im Boden ist abhängig vom Durchmesser der Bodenporen.

So können Feinporen mit einem Durchmesser < 0,2 µm

nicht besiedelt werden. Aufgrund ihrer geringen Größe

und ihrer besonderen Stoffwechseleigenschaften können

alle Bakterienarten die Mittelporen (Durchmesser 0,2 - 50

µm ) bewohnen, auch wenn die Poren längerfristig

wassergefüllt sind. Steht ausreichend Sauerstoff zu Verfügung,

können die Mittelporen auch von vielen Pilzarten, Algen,

Einzellern (Protozoen) und Wurzeln besiedelt werden. Die mehrzelligen

Bodentierarten dagegen sind so groß, dass sie nur die

Grobporen (Durchmesser > 50 µm) bewohnen können,

die in durchlässigen Böden in der Regel nicht mit

Wasser gefüllt sind.

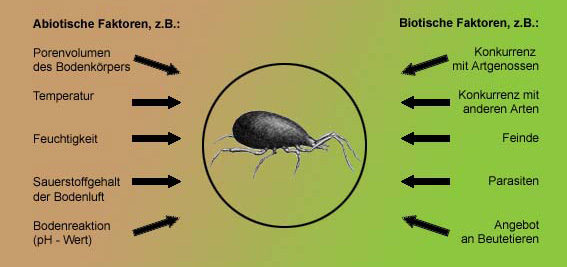

Neben diesen bodenphysikalischen Strukturmerkmalen

wirken sich weitere spezifische Eigenschaften des Bodenkörpers

wie z.B. Bodenklima, Mineralsalzgehalt und Bodenreaktion (s.

Bodeneigenschaften) auf die Lebensbedingungen

im Boden aus. Die Gesamtheit der Einflüsse, die von der

unbelebten Umwelt auf die Lebewesen (im Boden) einwirken,

werden als abiotische Faktoren

bezeichnet.

Darüber hinaus werden die Lebensbedingungen

im Boden durch biotische Faktoren

differenziert, d.h. durch Einflüsse, die von den Lebewesen

selbst ausgehen. Dazu gehören z.B. Konkurrenzwirkungen

zwischen Artgenossen und zwischen Vertretern verschiedener

Arten, Räuber-Beute-Beziehungen, symbiotische und parasitische

Lebensformen und Nahrungsketten bzw. -netze (s. Interaktionen

und Nahrungskette und Nahrungsnetze im Boden).

Diese wirken sich wiederum modifizierend auf die abiotischen

Faktoren aus.

Die Qualität der abiotischen und biotischen

Faktoren des Lebensraumes beeinflusst die Zusammensetzung

der Arten in einer Lebensgemeinschaft

und ihre jeweilige Individuendichte. Abiotische und biotische

Faktoren, die an einem Standort wirksam sind, werden daher

auch als Standortfaktoren bezeichnet und je nach Ursprung

differenziert in natürliche

Standortfaktoren und anthropogene,

d.h. durch menschliche Tätigkeit bedingte Standortfaktoren

(z.B. Eintrag von Luftschadstoffen, Düngung, Bodennutzung).

|

Abiotische und biotische Faktoren,

die am natürlichen Standort auf ein Lebewesen - hier:

Raubmilbe - einwirken können.

(Abb. verändert nach TOPP 1981, S. 15; Zeichnung:

Karen Kiffe) |

Weitere Informationen:

| Literatur: |

| BRAUNS, A. (1968): Praktische

Bodenbiologie. Stuttgart: G. Fischer. |

| DUNGER, W. (1964): Tiere im Boden.

Wittenberg: A. Ziemsen. |

| GISI, U./ SCHENKER, R./ STADELMANN,

F.X./ STICHER, H. (1997): Bodenökologie. 2. Auflage. Stuttgart;

New York: Thieme |

| TOPP, W. (1981): Biologie der

Bodenorganismen. Heidelberg: Quelle & Meyer. |

|